Archives

now browsing by author

ひとは 散歩について

寒くなってきましたが、皆さんの健康のため、事業所では散歩を積極的に取り入れていきます。

●散歩の効果●

脳が活性化

散歩は、脳の働きを活発にする効果があります。特に、朝早い時間に日光を浴びることで、1日の活力を得ることができます。

ストレス軽減

散歩は、ストレスを軽減し、リラックス効果をもたらします。自然の中で歩くことで、心身のリフレッシュが期待できます。

睡眠の質向上

散歩によって体内時計がリセットされ、質の高い睡眠を得やすくなります。

ダイエット効果

散歩は、カロリー消費を促し、ダイエットにも効果的です。

気分の低下を防ぐ

日光を浴びることは、体内リズムを整えることにつながります。

●ひとはでの取り組み●

午前中の散歩

できるだけ午前中にたっぷりと日光を浴びて体を動かす時間を設けます。

服装の準備

天気が良い日は、寒くても散歩に出掛けます。暖かい服装でお越しください。

●皆さんへのお願い●

積極的に参加

散歩の機会には、ぜひ積極的に参加してください。

服装の準備

暖かい服装で、歩きやすい靴を履いてきてください。

体調管理

体調が悪い場合は、無理せず休憩します。

個人の体調に合わせた散歩

参加者の体力や体調に合わせて、散歩のコースや時間を調整します。出発前に足を高く上げる運動をして出発しています。

散歩は、心身ともに健康に良い影響をもたらします。事業所では、皆さんがより健康で快適な生活を送れるよう、散歩を積極的に取り入れていきます。ご協力をお願いします。

ひとは 自立課題について

原稿を書いている本日はレクリエーションの日、今日は皆さんでボーリングゲームをしています。私のいる事務室からは、ご利用者の皆さんがゲームでそれぞれ楽しんで盛り上がっている歓声が聞こえます。ご利用者と職員の喜ぶ声が聞こえる、こういう時間がこの仕事をしていて良かったなと思う時間です。

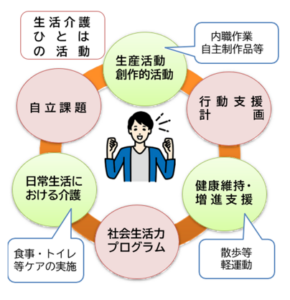

生活介護ひとはでは、レクリエーションを含め、朝の会や体操、散歩などの皆で行う活動・日課の他、それぞれが行う活動の中に、自立課題があります。

自立課題はご利用者の主体的な行動を促進し、活動の開始から終了まで自分一人で取り組むよう設定した活動です。自立課題(※1)には、

1.自立を育てる(自分でできることを増やす)、

2.理解・言葉の基礎力を育てる(課題を通して様々なことの理解・言葉をおぼえて社会生活に生かす「社会生活力」)、

3.余暇活動への応用(自立課題を活用し、興味関心・趣味につなげる)、

4.職業に必要な力への応用(持続性・巧緻性等、作業の職業準備性を高める)

という主体的な行動を促進する機能があります。ご利用者一人ひとり「できる」「わかる」「たのしめる」ことについて個人差があります。本人に適した活動を提供させていただくためには、ひとはではご利用開始の際にご本人・ご家族から、適応の状況、生活のご様子、できること・難しいこと等々のお伺いしましたことをもとにアセスメント(課題分析)を行います。ここから、興味や強み、特性、理解の仕方、を確認し、支援があれば「できそう」「わかりそう」「たのしめそう」な、自立課題を提供、または作成して提供し、ひとりで、熱中して、できることが増え、それぞれが主体的な行動として促進されることを目的としております。

障害のある方の中には、発達段階の中で知ることが難しかったことが、ひとはに通われている今なら理解できること、力をつけることもあります。こうした活動を通じて一人ひとりがそれぞれチャレンジしたり、理解したり、楽しめたりと、豊かな社会参加に繋っていくことを目指しております。

(※1)参考 林大輔「TEACCHプログラムに基づく 自閉症・知的障害児・者のための自立課題アイデア集 2019

ひとは 職員研修

小暑の折、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。生活介護ひとはでは、現在12名のご利用者がそれぞれの日常を過ごされています。

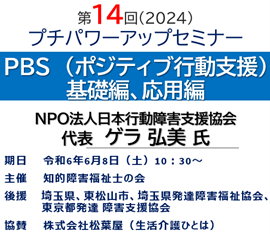

6月8日は休館日とさせていただき、当社も協賛している「第14回プチパワーアップセミナー」に全職員が参加しました。このセミナーは、私が生活支援員時代からの研修仲間と毎年実施しているもので、障害福祉に関する研修を行っています。

今回は、英国心理学会心理士のゲラ弘美先生※を講師に迎え、「PBS行動支援」というテーマでご講演いただきました。PBS行動支援とは、英国の国営医療福祉機関で推奨されている予防介入プログラムで、『罰』を使わない問題行動への対処法です。

セミナーでは、PBSの視点から行動障害を理解し、問題行動の原因や理由を学びました。さらに、グループワークを通じて対処策や実践方法、機能分析の基礎編を学びました。具体的な計画や、4段階の当人の状態に応じた支援の応用編も学びました。

困った行動を減らすためには、支援者のチームワークが重要です。当人に良い行動を学べるように支援し、感覚異常の有無を把握します。行動の目的を観察し、予防対処で行動障害の機会を減らし、緊急対処で行動のエスカレートを防ぎます。代替行動や適切行動を増やす支援を行い、コミュニケーションを通じて自分の要求を満たせるようにします。罰を使わず、良い行動を褒めることで、本人も周りも気持ちよく過ごせる支援ができることを学びました。職員全員で受講した研修のため、今後の当事業所の支援に生かしていきたいと思います。

※NPO法人日本行動障害支援協会(https://www.behaviorsupport.jp/)

社会生活力プログラム紹介2

若深緑の候皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

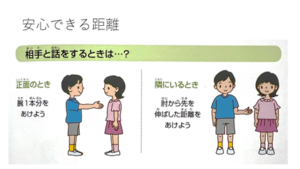

5月の社会生活力プログラムは、6月の衣替えを前に「服装」についてと、「人との距離」安心できる距離について皆で考えました。

6月に衣替えがありますが、服装については、衣類管理や適切な服装をすることで、季節に応じ快適に過ごすことができます。今回は穴の空いた靴下の扱い、服を洗濯するタイミング、洗えないものの取り扱いについて考えました。また、衣類の季節や気候に合わせた選択は、その日のご本人のコンティション(体調)に影響しますので服選びは大事なことと思います。夏の暑さの中でも汗をかきながら冬物のフリースを着用されている方の画像、寒い冬にランニングを着て軽装をされている方の画像を見て皆で季節のミスマッチについて考えました。

(気温と服装の目安 引用:https://zutool.jp/column/lifestyle/post-23560)

季節に応じた服選びについて、最後は気温別の目安表(インターネットにあります)を参照して、ひとはにある温度計で現在の温度を確認して、目安表と照らし合わせて服のチョイスを検討する方法を皆で学びました。ひとはでは毎日朝の会で本日の最高気温と最低気温を記入を始め、表に照らし合わせて確認していただけるようになりました。

ご利用者もおかげさまで10名を超え、ひとはの室内も賑やかになってきました。相手と話をするとき、隣にいるとき等、お互いが安心できる距離について確認しました。

(安心できる距離:「からだと心のマナーブック」社会福祉法人南髙愛隣会)

社会生活力支援

障害のある方が自分の障害を理解し、自分に自信をもち、必要なサービスを活用して、自らの人生を主体的に生き、社会参加していく力、権利を行使する力が「社会生活力」です。

社会生活力プログラムは障害のある方々が主体的、自立的に、楽しく、充実した生活ができるように支援するプログラムです。学習目標は・Ⅰ(知る)・Ⅱ(学ぶ)・Ⅲ(体験する)の学習を通して、参加者の主体性・自立性・選択性を尊重し、それを引き出す支援を行います。

社会生活力プログラム※1

生活の基礎を作る

自分の生活をつくる

自分と障害を理解する

地域生活を充実する

自分の権利を生かす

▼

①自分の思うことを自由に話し合う

②一つのテーマを、一緒に学ぶ

③書いたことを発表し合う(演習)

④実際に地域で実践してみる体験学習

⑤お互いに役割を決めて、演じてみる

⑥自分のモデルとなるような人から学ぶ

⑦プログラムに参加した後の効果を知る

▼

利用者の自立性、主体性を引き出す!

※1:奥野英子「障害のある人のための社会生活力プログラム・マニュアル」中央法規出版 2020

ひとは社会生活力プログラム紹介

若葉がより深い青葉になる季節になりました。皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

生活介護ひとはで新たな生活をスタートして令和5年12月の開設から6か月が経過しました。

ご利用開始から安定した生活へと落ち着くまでは、期待と不安で「よろしく」と和気あいあいの時期、互いに「なんかこの人こういうところ気になる」時期、当人や支援者を交えて関係調整をする時期、互いが相手の個性を認めあってそれぞれが楽しく暮らす時期に至ることが多く、こうしたことを経て安定した生活となっていきます。

ひとはでのルールやマナーなどの秩序を理解され、お互いの個性を理解して(あるいは配慮して)必要な時は支援も受けながら、生活者として主体的に楽しく生活できるようになっていきます。ルールやマナーはこれまでの生活体験を通して「社会参加」のためのお力を獲得されていることもありますが、そのほかに、知る機会、学ぶ機会、体験する機会をとおして社会参加の力(社会生活力※1)をつけていけることもできます。

当社では、この「一人ひとりに最も豊かな社会参加」を促す、「社会生活力プログラム※2」を実施しています。このプログラムは①自分の思うことを自由に話し合う、②一つのテーマを一緒に学習する、③思ったことを発表し合う、④実践してみる、⑤お互いに役割を決めて、演じてみる、⑥自分のモデルとなるような人から実践的に学ぶ、⑦プログラムに参加した後の効果を確認する、という実施方法をもとに当社は毎月これを実施し、「知る、学ぶ、体験」する機会を通して社会参加する力をつけることができます。3月は身だしなみ(歯磨き、整容、ひげ剃り)、4月は入浴、人間関係(マナー、ルール等)を行いました。ご利用者からは「知らなかったことが分かった」と言うご感想や、実際に毎日身だしなみや相手の気持ちに気をつけて伝えるようにするなど力をつけられています。

※1:社会生活力:障害のある方が自分の障害を理解し、自分に自信をもち、必要なサービスを活用して、自らの人生を主体的に生き、社会参加していく力、権利を行使する力

※2:奥野英子「障害のある人のための社会生活力プログラム・マニュアル」中央法規出版 2020

令和5年12月1日開設 第二種障害福祉サービス事業 生活介護(定員20名)

生活介護ひとは

心身機能の維持・向上、創作的活動や生産活動等の諸活動を通して、ご利用者の楽しみ、やりがいを感じ、人との交流を通して対人関係や活動幅の拡大について支援を行います。

ひとは 特 徴 ・「自立課題」主体的な行動を促進し、一人で取り組むよう設定した活動 ・「行動支援計画」不適応行動の減少・適応行動の増加を目的に作成・実施 ・「社会生活力支援」充実した生活ができるように支援するプログラム ・ご利用者の主体的な行動を促進し、ご利用者の自己実現と自立を目指した支援を行います。

|